Wie entsteht Honig?

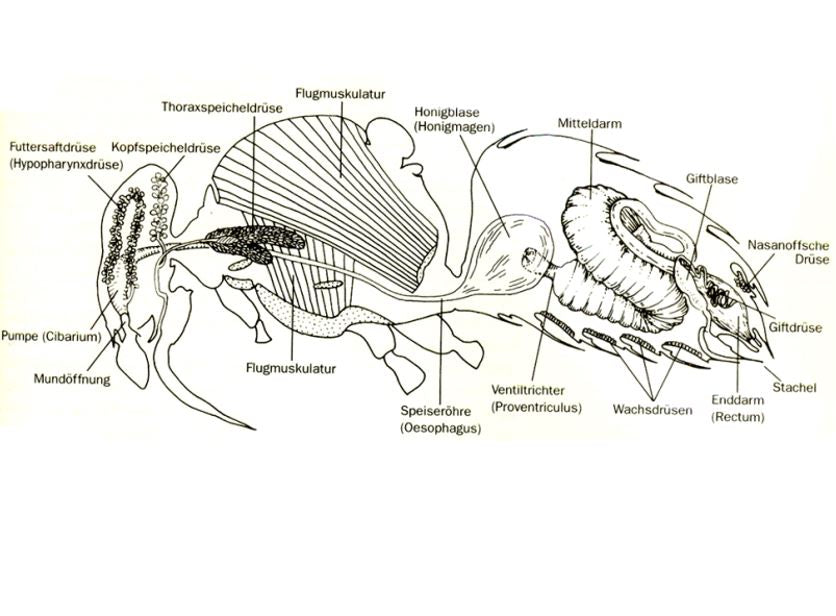

Honig entsteht bekanntlich aus Nektar oder Honigtau, den die Bienen mit ihrem Saugrüssel aus den Trachtpflanzen aufsaugen. Beim Nektarsaugen gelangt der Nektar durch den Rüssel in die Speiseröhre (Oesophagus) und anschliessend in die Honigblase (Honigmagen).

Im vorderen Teil der Speiseröhre befinden sich die Futtersaftdrüsen (Hypopharyngealdrüsen), welche dem Nektar wertvolle Enzyme, wie α-Glucosidase, β-Glucosidase und α-Amylase hinzufügen (Kubota et al., 2004; Pontoh, 2002). Die hydrologisch wirkenden Enzyme, spalten langkettige Kohlenhydrat-Moleküle (Polysaccharide) in kurze Ketten, welche den Abbau von Saccharose (Rohrzucker) zu Glucose (Traubenzucker), Fruktose (Fruchtzucker), Dextrine, Maltose und weiteren Kohlenhydraten ermöglicht.

Die Honigblase befindet sich im vorderen Teil des Hinterleibes, also direkt hinter der Wespentaille. Ein Teil des gesammelten Nektars nimmt die Sammelbiene für den Eigenbedarf in den Mitteldarm auf. Dazu kann die Biene den Ventiltrichter (Proventriculus) öffnen um die Nahrung in den als Verdauungsorgan funktionierenden Mitteldarm zu lassen.

Den Nektar, welcher die Biene nicht für den Eigenbedarf benötigt, gibt die Biene im Bienenstock an andere Bienen ab. Damit aus dem wässrigen Nektar ein dickflüssiger Honig wird, müssen die Bienen dem Honig das Wasser entziehen. Dazu wird er Honig von Biene zu Biene weitergegeben, dabei öffnen die Bienen den Mund und Rüssel immer wieder. Dadurch kann die Feuchtigkeit an der warmen Bienenstockluft verdunsten.

Zwischendurch wird der noch flüssige Honig in einer dünnen Schicht an den Wänden der Wabenzellen abgelegt. Dank der grossen Fläche kann zusätzliche Feuchtigkeit verdunsten. Um einen tiefen Wassergehalt im Honig zu erreichen ist es wichtig, dass der Imker den Bienen genügend Platz im Honigraum zur Verfügung stellt.

Am Abend und in der Nacht fächeln die Bienen die feuchte Luft aus dem Bienenstock. An einem windstillen Abend hüllt sich der Bienenstand in eine wohlriechende Honigduftwolke. Der Honig wird von den Bienen mehrmals von einer Wabenzelle in die nächste Wabenzelle umgelagert, bis der Honig einen Wassergehalt von weniger als 18 % erreicht, erst dann ist der Honig reif. Damit dies so bleibt verschliessen die Bienen die Wabenzellen mit dem eingelagerten Honig mit einer dünnen Bienenwachsschicht, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen.

Bei guter Tracht hat der Imker ein bis drei Mal die Möglichkeit Honig zu ernten. Um einen qualitativ hochwertigen Honig zu erhalten, ist es wichtig, dass nur reifer Honig aus Waben mit verdeckelten Wabenzellen geerntet wird.

Quellen und weiterführende Literatur:

- Kubota M, Tsuji M, Nishimoto M, Wongchawalit J, Okuyama M, Mori H, Matsui H, Surarit R, Svasti J, Kimura A, Chiba S. Localization of alpha-glucosidases I, II, and III in organs of European honeybees, Apis mellifera L., and the origin of alpha-glucosidase in honey. Biosci Biotechnol Biochem. 2004 Nov;68(11):2346-52. doi: 10.1271/bbb.68.2346. PMID: 15564675.

- Pontoh J, Low N.H. Purification and characterization of β-glucosidase from honey bees (Apis mellifera), Insect Biochemistry and Molecular Biology, Volume 32, Issue 6, 2002, Pages 679-690, ISSN 0965-1748, https://doi.org/10.1016/S0965-1748(01)00147-3.